亚洲贸易 | 供应链多元化趋势持续,但尚未导致投资撤离中国

扫码前往手机查看或分享

近期的地缘政治局势变化和新冠疫情防控措施凸显了对中国(A1/稳定)相关的供应链安全问题的担忧。对跨国公司的调查显示其有意将更多生产环节迁出中国。尽管如此,我们预计中国庞大的国内市场、供应链抗压能力及区域内缺乏同等规模替代渠道等因素将在短期内继续支持该市场对跨国公司的吸引力。

对安全问题的担忧不断上升,但迄今尚未加快供应链大规模撤离中国。

对安全问题的担忧不断上升,但迄今尚未加快供应链大规模撤离中国。俄罗斯和乌克兰(Caa3/负面)军事冲突、美国(Aaa/稳定)及其他国家可能对中国采取二级制裁,兼之中国严格的防疫措施以及美国自2018年对华加征关税,这些趋势均凸显了跨国公司对部分中国产品的高依赖性的风险。因此,更多公司正考虑将投资从中国迁至其他市场。但是,迄今为止贸易和外商直接投资数据却意外坚挺。

中国的比较优势缓冲了不确定性加剧及成本上升的影响,因此中国仍将是多个供应链中的重要一环。

中国的比较优势缓冲了不确定性加剧及成本上升的影响,因此中国仍将是多个供应链中的重要一环。跨国公司在做决策是否将生产留在中国时,需要不断权衡逐渐加大的不确定性和中国的比较优势。中国主要的比较优势包括庞大的国内市场和崛起的中产阶级、较高的生产效率、较强的供应链抗压性、发达的基础设施、丰富的劳动力供应以及充满活力的创新生态系统。亚洲没有一个单独的替代市场的供应链在规模和效率方面可与中国相提并论。

东盟经济体将继续得益于供应链的多元化。

东盟经济体将继续得益于供应链的多元化。更多的跨国公司在采取“中国+1”的战略,在亚洲其他市场建立以低附加值为主的平行或补充产能。这使其能够降低供应链安全风险,同时维持在中国的布局。供应链多元化带来的更加活跃的贸易活动和投资将对劳动力成本相对较低、物流顺畅和竞争力较强的东盟经济体1尤其具有正面信用影响。

电子和关键材料制造业是中国最易受供应链安全担忧影响的行业。

电子和关键材料制造业是中国最易受供应链安全担忧影响的行业。如果不确定性持续,则可能会导致更大规模的贸易和投资流离开中国。那些属于美国和欧盟(Aaa/稳定)定义为战略性行业以及受中国成本上升影响较大的公司可能会加快规划生产产地多元化或回流。若资本和知识流动受阻,并导致长期出口减少,供应链转移将降低中国经济的增长潜力和生产力,这对中国具有负面信用影响。

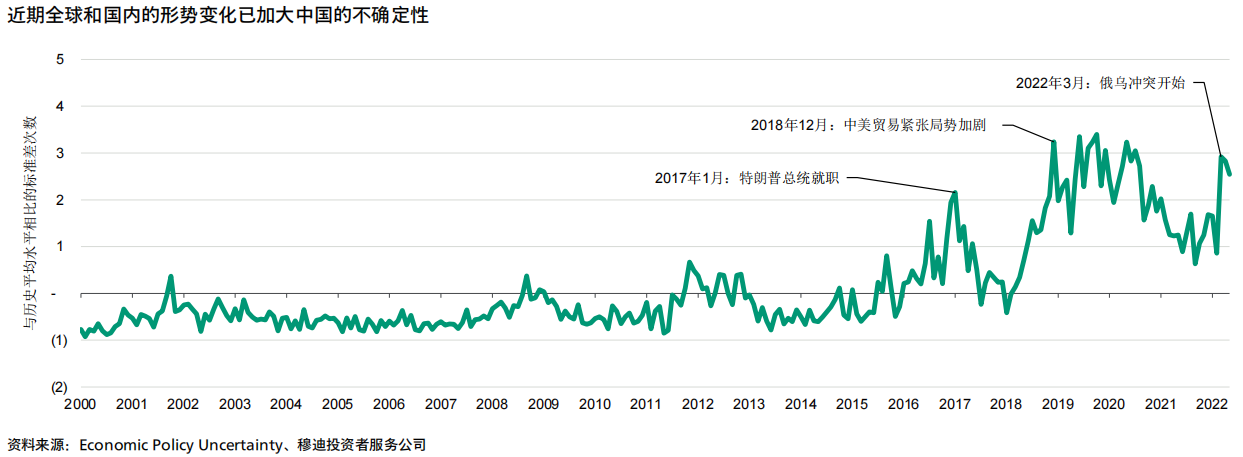

俄罗斯和乌克兰军事冲突、美国及其他国家可能对中国采取二级制裁,兼之中国严格的防疫措施以及美国自2018年对华加征关税,这些趋势均凸显了跨国公司因严重依赖部分中国商品而产生的供应链安全风险。因此,更多公司正考虑将投资从中国迁至其他市场。5月份针对跨国公司的一项调查显示,考虑将当前或规划的投资撤出中国的受访者数量较2月份翻了一番多2。企业日趋有意将生产和投资迁出中国,原因是中国的不确定性已升至接近2018年和2020年的高点,前者正值美国对中国采取新的贸易限制措施,后者则是疫情暴发时期(图表1)。

虽然调查数据显示跨国公司有意在短期内减少与中国的贸易和投资关联,但这样的意愿还未能体现在近期的贸易和外商直接投资数据中。在国内发展规划的支持下,中国的经济优势和国内供应链的抗压性使其可继续吸引外资。因此,在一段时期内中国可能仍将是供应链上的重要一环。

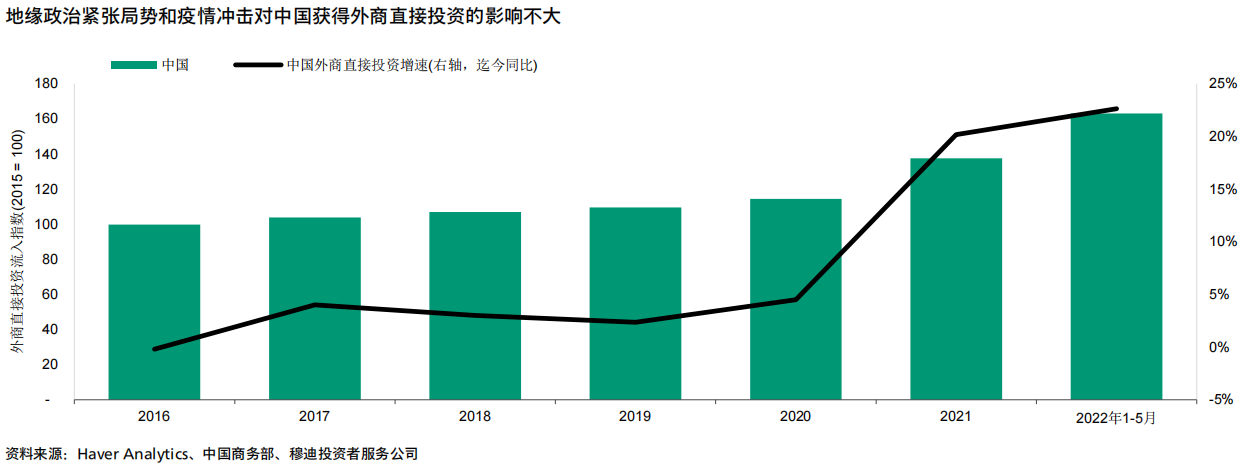

尽管过去几年中美之间的紧张关系升级,但同期数据也并未显示出两者的贸易和投资关系有大规模变化的迹象,这支持了上述观点。2018-2021年,外商对中国的直接投资平均年增长7.5%,高于此前5年3.3%的年平均增速。2022年前5个月外商直接投资同比增长22.6%,低于2021年同期的39.8%。2021年以来外商直接投资的增速提高可能反映了对中国的投资偏好上升,因为在此期间中国的经济表现和供应链抗压能力强于全球其他地区,而近期的地缘政治紧张局势和奥密克戎相关的冲击迄今影响有限(图表2)。

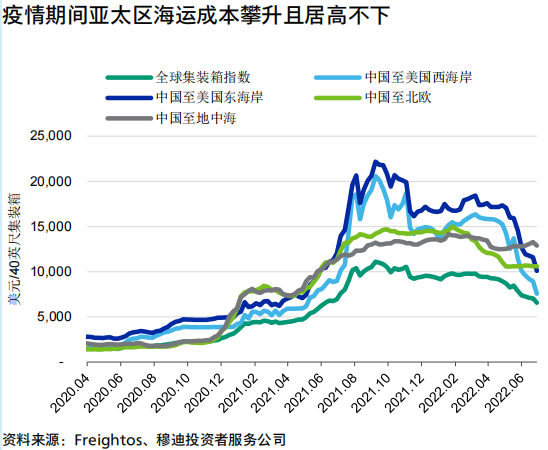

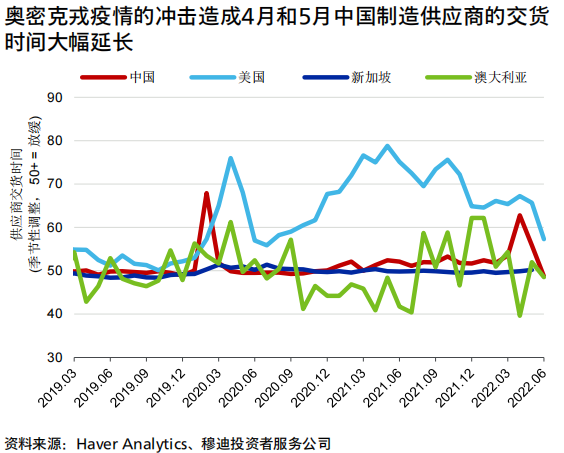

最近中国部分大城市再度暴发疫情并采取封控措施,造成国内供应链严重受阻,例如工厂和销售中心关闭,公路和航空运输受到限制。虽然这些防控措施在逐步放开,但鉴于中国在多个供应链中的重要作用,这已导致亚太区4月和5月海运成本上升及产品交付时间延长(图表3和4) 。中国的动态清零政策意味着活动限制可能仍会是国内及区域供应链平稳运行的一个风险,这将加大跨国公司对中国供应链安全性的顾虑。

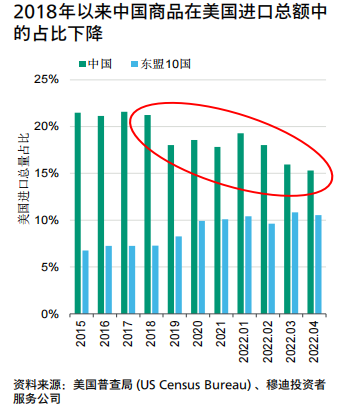

贸易从中国向亚洲其他地区分流迄今主要体现为美国进口商的趋势,而在全球其他进口商中这一趋势并不明显。自2018年中美贸易摩擦升级以来,美国进口总额中的中国商品占比已显著下降。该趋势在2022年上半年加速,可能是因为地缘政治紧张局势更加严峻,次要原因是奥密克戎带来的新一波疫情冲击。来自中国的进口商品比例下降在一定程度上被美国从东盟经济体的进口所替代,尤其是2018年和2020年。但是,2021年以来东盟经济体在美国进口额中的占比也未见明显上升,这是因为东盟的供应链也受到疫情的冲击。

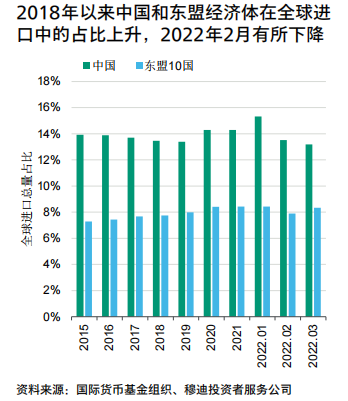

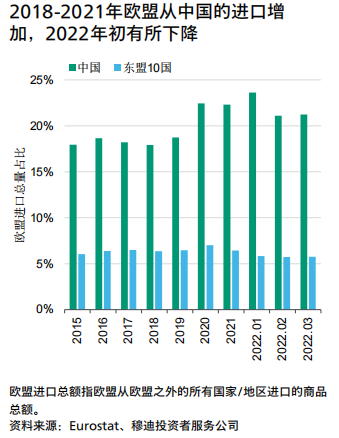

中美紧张关系似乎并未影响其他地区进口中国商品,2018-2021年全球和欧盟从中国的进口反而有所增加。2022年1月和2月,欧盟从中国的进口在欧盟进口总量中的占比有所下降,不过从中国的总体进口规模仍然增加(图表5、6、7) 。

如果对中国国内政策不确定性和地缘政治紧张局势的担忧继续加重,并最终超过中国市场的吸引力,外商直接投资下降和上述调查结果显示的供应链大规模迁出中国则可能会成为更加普遍的现象。该趋势将阻碍资本与知识流入中国,并减少中国的出口,导致经济增长潜力和生产力增速下降。上述情况将对中国的主权债务和国内出口导向型及技术相关的制造业企业均具有负面信用影响。

在决定是否转移供应链时,跨国公司需要权衡不确定性的上升是否会在短期内超过中国作为生产基地的比较优势。

中国主要的比较优势包括庞大的国内市场和崛起的中产阶级、较高的生产效率、较强的供应链抗压性、发达的基础设施、丰富的劳动力供应以及充满活力的创新生态系统。这些因素仍将吸引海外投资,从而缓冲运营和劳动力成本上升以及政策不确定性的影响,使中国稳定保持在全球和亚洲多个供应链中的重要位置。2020和2021年疫情初期的情况证明中国政府和企业能够维持物流和供应链的可靠运行,从而增强了跨国公司在中国市场的粘性。

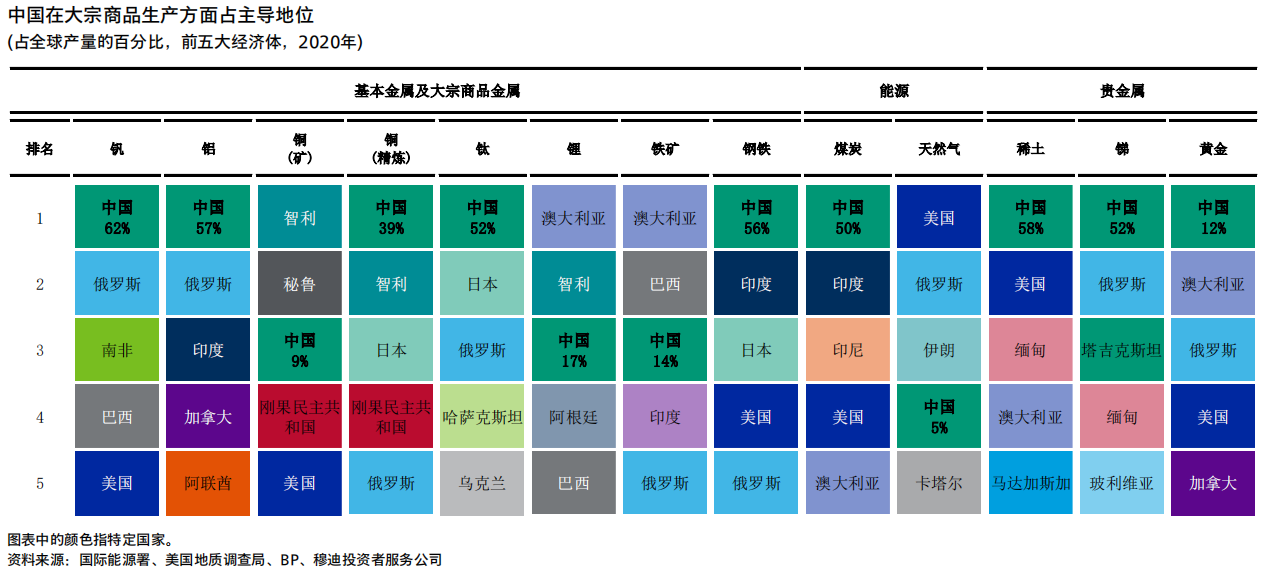

此外,中国在全球铝、铜、钒和稀土金属生产方面占主导地位,处于全球前五之列。这些是多个供应链的基础,也是供应链高端生产先进机械和某些高科技制造类产品的基本原材料(图表8)。对于跨国公司来说,寻找替代供应商以及调整投资和运输计划可能成本较高且耗时较长。

5月份中国欧盟商会的最新调查显示,欧洲企业将投资撤出中国的意愿上升,但调查也表明更多已在中国开展业务的欧洲企业正在加强其在中国的合资关系或发展其本土业务。后者采取的方式是通过增加投资来巩固市场地位,并提升在中国的供应链,以降低地缘政治紧张局势风险,如政府限制、防疫等政策的不确定性以及因前两者造成的物流中断3。

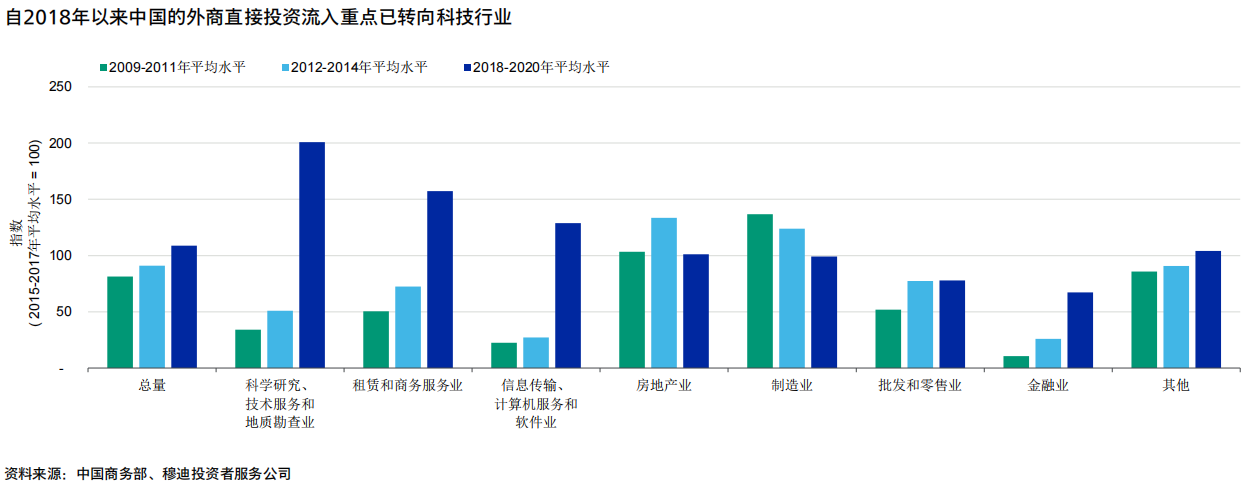

城镇化和工业化的持续推进、强调推动创新和发展科技行业重要性的十四五规划(2021-2025年)、碳中和计划仍将为国内外投资创造强大的需求潜力,尤其是这些发展规划所支持的行业。近年来,以发展科技行业为重点的国内政策越来越多地推动科技和服务业的外商直接投资,包括信息技术和电脑相关行业、研发、金融服务和商业服务等。

总体而言,一般制造业对外商直接投资的吸引力已经减弱,这体现在该行业占中国外商直接投资流入总额的比例大幅下降,从2009-2011年的48%降至2018-2020年26%的均值,以投资金额计算,则2009-2020年下降了34%。该趋势表明,随着中国的价值链升级及打造自主能力,中国正在逐渐从以低附加值制造业为主的世界工厂的角色向以科技和服务业为重心的市场转变(图表9) 。

虽然调查结果表明跨国公司未来对中国市场的投入存在一定的不确定性,但多元化趋势已经明朗,尤其是采取“中国+1”战略,东盟国家是主要获益方。

跨国公司有两种可能的战略来应对供应链脆弱性:回流(包括近岸外包)和多元化4。将所有产能撤回国内或另一个国家的代价可能较高,并且存在失去中国市场的风险,所以很多企业在通过“中国+1”战略加快多元化步伐,从而降低供应链风险,与此同时保持中国业务,寻求收入增长和全球市场竞争力。因此,这些企业在邻近的新兴市场建立新生产基地,同时提高其中国供应链的本土化水平(“中国制造为中国”)。这些战略通常包括建设平行或补充产能来增强供应链的抗压性,而不是直接替代已在中国建立的投资。

加快多元化的举措推动贸易活动和投资流向亚洲接收国,这对当地经济和企业具有正面信用影响。流入这些新兴亚洲经济体的投资主要侧重供应链中附加值较低的产业,例如纺织、服装、玩具和一些电子元件组装,即过去10年中国已逐步退出的领域。上述领域的变化将会持续,但不会削弱中国在供应链中的地位,因为中国原本就已计划向高附加值产业升级。

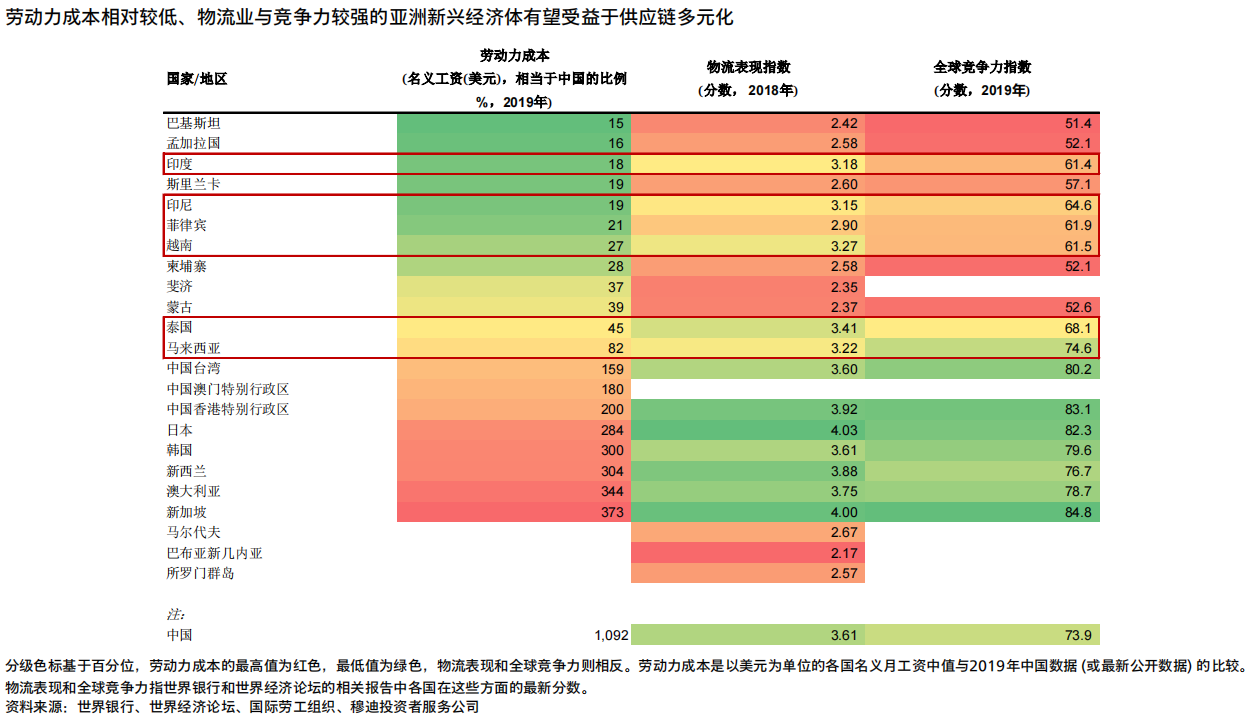

已成为中国出口产品替代生产基地的国家(尤其是东盟)有望从多元化中获得更大的收益。这些受益国大多位于亚洲经济体中的“宜居带”,劳动力成本相对较低,物流系统健全,经济基本面良好,具有全球竞争力(图表10)。

例如,很多东盟经济体的劳动力成本只是中国的20%-80%左右,如越南(Ba3/正面)、柬埔寨(B2/稳定)、菲律宾(Baa2/稳定)、马来西亚(A3/稳定)和泰国(Baa1/稳定)。上述国家的物流表现和总体市场竞争力虽然弱于中国,但在亚洲新兴市场中相对较强。这些国家正在越来越多地吸引跨国公司设立中低端生产基地,如纺织品和电子元件组装。印度(Baa3/稳定)可能会逐渐受益于劳动密集型制造业和服务业从中国分流,因为其与东盟经济体的优势类似,并有可能会在“四方安全对话”等同盟框架下加强与发达经济体的经济合作5。

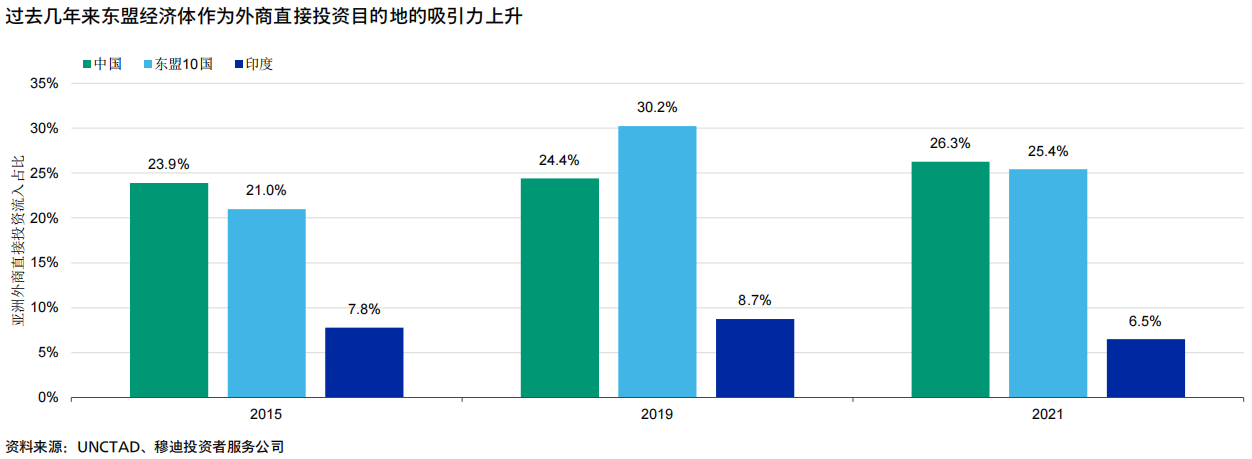

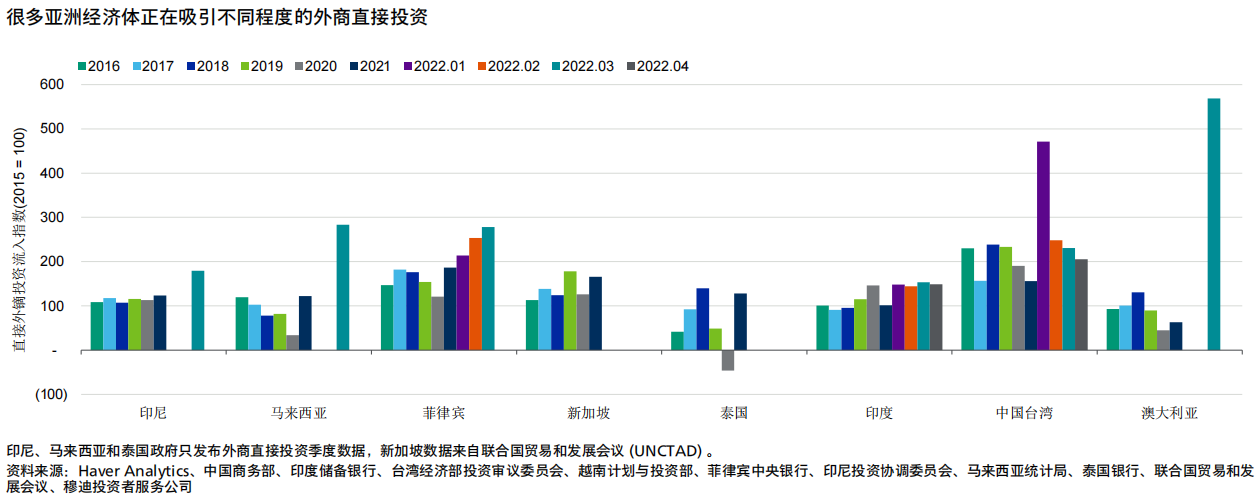

因此,东盟经济体已迅速成为亚洲(不含中国)另一重要的外商直接投资目的地,其占比从2015年的21.0%升至2019年的30.2%。此后,疫情相关影响导致供应链多元化带来的资本需求有所放缓(图表11)。印度在亚洲外商直接投资流入规模中的占比从7.8%小幅上升至8.7%。

2022年前4个月,越南、菲律宾和马来西亚的外商直接投资较2015年同期增长一倍,同时印度、印尼(Baa2/稳定)和泰国也增长了约50%。

对半导体等特定产品旺盛的全球需求也令专业生产地区获益,例如专门生产半导体的中国台湾(Aa3/正面)6和为电动汽车行业提供主要能源和金属大宗商品的澳大利亚(Aaa/稳定)(图表12)。

尽管迄今为止贸易和投资流表现出了较强的抗压性,但如果当前的不确定性长期持续,或者地缘政治紧张局势进一步扩大或升级,那么其他亚洲经济体可能会成为中国生产基地的明确替代,而不仅仅是作为补充。其结果将是贸易和投资流更大规模地从中国向外转移。

某些行业比其他行业更易受到这一结果的冲击,出口和科技制造业相关企业受到的影响最大。此外,如果资本和知识流动受阻以及出口减少,供应链转移将降低中国经济的增长潜力和生产力,这对中国具有负面信用影响。

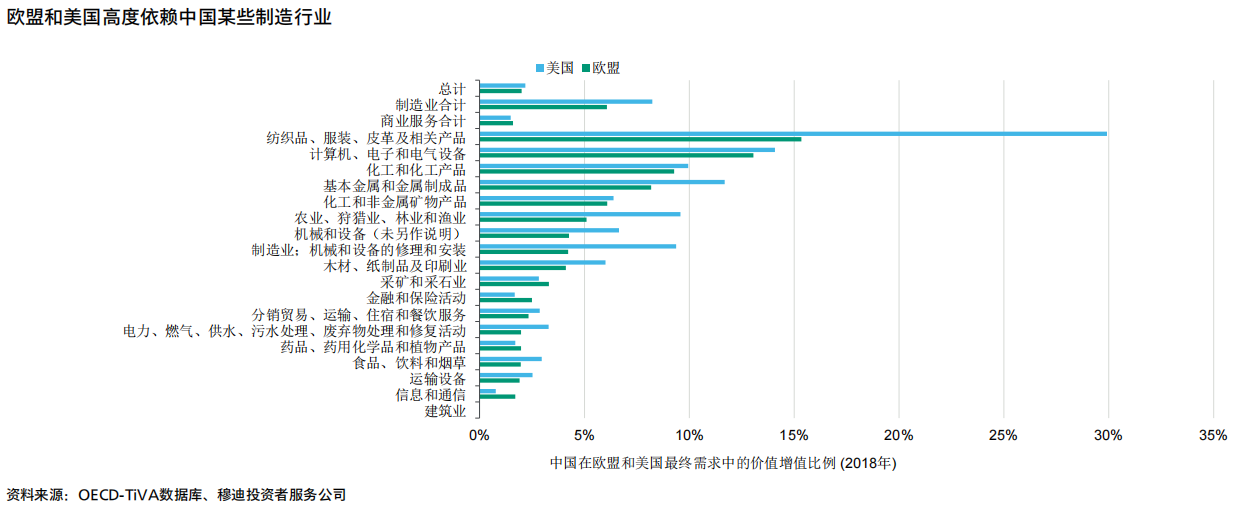

对欧盟和美国的最终需求有较大价值贡献且具有战略意义的中国行业可能最易受供应链安全担忧的影响。除了与美国持续的贸易紧张局势以及与乌克兰相关的制裁风险外,这也反映了欧盟的长期安全考虑。

总体而言,电子和关键材料7制造业最易受影响。为贸易活动提供物流服务的运输和港口也容易受到安全顾虑造成的潜在供应链转移的影响。其中一些行业已面临更高的关税或者限制。

欧盟和美国市场对电脑、电子和电气设备、基本金属和金属制品以及化学产品等中国产品的依赖度相对较高(图表13)。

这些类别涵盖了欧盟和美国政府定义的部分战略性领域。欧盟委员会的一项深度审查已将原材料、活性药物成分、锂离子电池、氢能、半导体、云计算和边缘计算确定为战略性行业8。美国则将半导体、人工智能、先进计算、关键矿物和材料、生物技术、电池和核技术定义为战略性行业9。美国拟实施的立法将促进国内先进制造业和投资,并减少对中国的贸易依赖,以确保美国供应链的安全,并遏制中国的经济和政治影响力。

在战略性领域生产商品或进口此类商品作为生产原材料的欧盟和美国企业很可能会考虑减少与中国的直接贸易和投资联系,并在中国以外的市场建立多元化供应渠道,以规避监管审查(图表14和15)。

港口

最近中国主要港口枢纽城市的封控再次引发了对过度依赖中国一体化供应链的重新思考。但是,中国政府和企业在近期新冠疫情干扰下能够维持物流和供应链运作,兼之中国对世界大部分地区(美国除外)出口仍然具有抗压能力,这表明短期内中国港口行业所受影 响甚微。即使长期内跨国公司加速推进供应链多元化战略,但供应链大规模外迁的可能性仍不大,中国依然可能是多个全球和区域性 供应链的重要一环。因此,我们预计港口行业所受整体信用影响有限。

不过,任何利于东盟国家的长期多元化战略都将对南亚和东南亚港口具有正面信用影响,但其需要一定时间发展基础设施才能实现该目标。越南也可以成为电器等某些商品的组装中心,因为其劳动力成本相对较低、毗邻中国且出口关税低。不过越南的商品出口规模仍远小于中国 (2021年约为中国的十分之一) 。例如2022年第一季度越南出口总额为890亿美元,较去年同期增长13.6%,而同期深圳的出口总额下降14%左右。

半导体

亚洲主要半导体制造商正在扩大其本国和中国以外的生产设施,以实现制造基地多元化;此举旨在支持全球强劲的客户需求并支撑其盈利增长,同时规避中美地缘政治紧张局势升级带来的监管风险。

为支持全球市场对专业技术的旺盛需求,自2020年以来,亚洲领先的半导体制造商开始在越南和马来西亚等东盟经济体建立芯片制造、测试和封装厂,在日本(A1/稳定)设立子公司,并且最近计划在新加坡(Aaa/稳定)进行投资。

基本金属

在中国生产基本金属的企业不大可能将其主要业务迁出中国。这些生产企业大多位于其上游和下游合作伙伴附近,因此能够与供应商和客户密切协作。这有助于大大提高整个价值链的运营效率,节省成本并缩短生产周期。

作为扩张计划的一部分,一些基本金属生产商增加了在中国境外的投资,以补充其中国国内业务。其意图是把握东盟等部分新兴市场不断增长的需求,或在印尼获得铝土矿和镍等低成本原材料,而并非取代中国现有业务。

但与国内项目相比,海外投资通常运营风险较高。不够完善的基础设施和不断变化的监管环境对许多新项目构成挑战。因此,多数基本金属生产商对海外投资持谨慎态度。

钢铁

除非钢铁制造商目前已经拥有大型国际业务或者进行收购,否则将生产转移到其他国家的可能性不大。近年来一些中国钢铁企业增加了海外投资,主要投资于境外采矿资产,以提高原材料的自给程度。

由于面临不同的监管制度和当地劳动力的变化,海外业务比国内业务运输成本和运营风险更高。中国钢铁需求走软、政府对钢铁生产的调控、碳排放控制和出口限制导致国内可用于出口的钢铁产量下降。这一趋势可能会为亚洲其他国家的钢铁企业创造出口机会。

元器件制造

过去3年,中国元器件制造企业在东南亚建立了生产基地,主要是越南和印度等国。目前,大多数生产基地只占企业整体生产能力的一小部分,主要生产复杂程度较低的产品。相比之下,最新和最复杂的产品仍在中国制造,主要研发团队和最先进的设备也都在中 国。

元器件制造企业及其客户已在中国境外建立了生产基地,以更好地服务客户,享受税收优惠等政府激励措施,从较低的劳动力成本中获益,并以风险管理为目的进行供应链地域分布的多元化。

中国元器件制造企业可能会继续将大部分资本支出投资于中国。不过,部分投资预算将分配到其他国家和地区,以扩大其海外生产基地。这些海外生产基地可能会随着其服务的主要国际市场(如印度)的不断扩大而增长。此外,随着这些国家的客户和供应商生态系统在参与者数量和业务量方面的增长,此类海外生产基地有望增加。

1.东南亚国家联盟(东盟)成员国包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

2.请参阅中国欧盟商会Business Confidence Survey 2022和中国美国商会AmCham China Flash Survey on COVID-19 Business Impact May 2022。

3.请参阅中国欧盟商会《商业信心调查2022》。

4.请参阅《全球贸易:新冠肺炎疫情将在更为分散贸易体系之下加速供应链的转变》,2020年8月12日。

5.“四方安全对话”是澳大利亚、印度、日本和美国之间的战略安全对话。

6.请参阅《中国技术与创新:半导体自主将可支持科技发展,但存在产能过剩的风险》,2021年8月4日

7.关键材料是生产多种广泛使用的高科技产品和应用的关键,并且往往不可替代。

8.欧盟委员会在Industrial Strategy update中对多个可被视为对欧洲具有战略性的领域进行了深度审查。这些审查着眼于研究可能出现的战略依赖的性质、其影响以及相关的政策应对。

9.在根据第14017号行政令进行的百日审查中,美国政府审查了支撑美国经济和国家安全的6个关键工业基础部门,并在《2021美国创新与竞争法案》中确定了多个关键重点技术领域。

此报告是于2022年07月20日发表的穆迪报告Trade – Asia:Supply chain diversification continues, has not yet driven investment away from China的中文翻译本。(中文为翻译稿,如有出入,以英文为准)

本报告并非信用评级行动公告。对于本报告中涉及的信用评级,请参阅www.moodys.com发行人/实体专页上的评级索引,了解最新评级行动信息和评级历史。

© 2022,穆迪公司 (Moody's Corporation) 、穆迪投资者服务公司 (Moody's Investors Service, Inc.) 、Moody's Analytics, Inc.和/或其许可人及关联公司 (统称“穆迪”) 。版权所有,翻印必究。

穆迪信用评级关联公司所发布的信用评级是他们对实体、信用承诺、债务或债务证券的相对未来信用风险的当前意见,穆迪出版的材料、产品、服务和信息 (统称 “出版物”) 可能包括该等当前意见。穆迪将信用风险定义为某实体可能无法履行其到期的合同财务义务的风险,以及在发生违约或损害事件时的预计财务损失。关于穆迪信用评级所指的合同财务义务的种类的信息请见相关的穆迪评级符号和定义出版物。信用评级并不针对任何其他风险,包括但不限于:流动性风险、市场价值风险或价格波动。信用评级、非信用评估 (“评估”) 以及穆迪出版物中包括的其他意见并非对当前或历史事实的陈述。穆迪出版物也可能包括由 Moody's Analytics, Inc.和/或其关联公司发布的以量化模型为基础的信用风险预测以及相关的意见或评论。穆迪信用评级、评估、其他意见及出版物并不构成或提供投资或财务建议,穆迪信用评级、评估、其他意见及出版物亦非关于购买、出售或持有特定证券的推荐意见,也不能提供该等意见。穆迪信用评级、评估、其他意见和出版物均不会评论某项投资是否适合任何特定投资者。穆迪发布信用评级、评估和其他意见及出版其出版物之时预期并理解每位投资者将以应有的谨慎态度自主研究和评估其考虑购买、持有或出售的每项证券。

穆迪信用评级、评估、其他意见和出版物不适于零售投资者的使用,如零售投资者在做投资决定时使用穆迪信用评级、评估、其他意见或出版物,将是草率且不合适的。如有疑问,您应与您的财务顾问或其他专业顾问联系。

本文所载所有信息均受法律 (包括但不限于版权法) 保护,未经穆迪事先书面许可,任何人均不得以任何形式、方式或途径对该等信息全部或部分进行复制或翻印、重新包装、进一步传播、传送、散布、分发或转售,或存储供日后任何上述目的使用。

任何人不得将穆迪信用评级、评估、其他意见和出版物作为基于监管目的而定义的基准 (benchmark),亦不得以可能导致穆迪信用评级、评估、其他意见和出版物 被视为基准的任何方式使用穆迪信用评级、评估、其他意见和出版物。

本文所载所有信息均系穆迪从其相信为准确和可靠的来源获得。然而,由于可能会出现人为或机械错误以及其他因素,本文所载所有信息均按“原样”提供,不附带任何形式的保证。穆迪会采取所有必要措施,使其在授予信用评级时采用的信息具备足够质量,并来自穆迪认为是可靠的来源,包括独立的第三方来源 (如适当) 。但穆迪并非审计机构,亦不能对评级过程或准备其出版物时收到的信息在每个情况下均独立地进行核实或确认。

在法律允许的范围内,就因本文所载信息、或本文所载信息的使用或未能使用而引起的或与之相关的任何个人或实体的任何间接、特殊、后果性或附带性损失或损害,穆迪及其董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人和供应商均不承担任何责任,即便穆迪或其任何董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人或供应商被事前告知该等损失或损害的可能性,包括但不限于:(a) 任何当前或未来的利润损失或 (b) 因并非穆迪特定信用评级的评级对象的金融工具引起的任何损失或损害。

在法律允许的范围内,就因本文所载信息、或本文所载信息的使用或未能使用而引起的或与之相关的任何个人或实体的直接或补偿性损失或损害,穆迪及其董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人和供应商均不承担任何责任,包括但不限于由穆迪或其任何董事、高级管理人员、员工、代理、代表、许可人或供应商的疏忽 (为避免疑问,不包括法律规定不得排除的欺诈、故意不当作为或任何其他类型责任) 、或其控制范围内或超出其控制范围的偶发事件而导致的任何个人或实体的直接或补偿性损失或损害。

穆迪不以任何形式或方式对任何信用评级、评估、其他意见或信息的准确性、及时性、完整性、适销性或特定用途适用性提供或作出任何明示或暗示的保证。

穆迪公司 (“MCO”) 全资拥有的信用评级子公司穆迪投资者服务公司谨此披露:多数穆迪投资者服务公司评级的债务证券 (包括公司债和市政债、债券、票据和商 业票据) 和优先股的发行人,在授予任何信用评级之前已同意向穆迪投资者服务公司支付 1,000 美元至约 5,000,000 美元不等的信用评级意见和服务费用。MCO及穆迪投资者服务亦执行政策及程序以便保持穆迪投资者服务信用评级及信用评级过程的独立性。关于 MCO 董事与被评级实体之间,及获穆迪投资者服务信用评级并已向美国证券交易委员会公开报告其在 MCO 持股 5% 以上的各实体之间可能存在某种关联的信息每年会在www.moodys.com“投资者关系—公司治理—董事及股东关联政策”栏内刊登。

仅针对澳大利亚的额外条款:任何出版到澳大利亚的本文件均依据下述穆迪关联公司的澳大利亚金融服务牌照发布:Moody's Investors Service Pty Limited,澳大利亚商业注册号码 (ABN) :61 003 399 657,澳大利亚金融服务牌照号码 (AFSL) :336969;及/或 Moody's Analytics Australia Pty Ltd,澳大利亚商业注册号码 (ABN) :94 105 136 972,澳大利亚金融服务牌照号码 (AFSL) :383569 (视情形而定) 。本文件仅向2001年公司法 (Corporations Act 2001) 第761G条所定义的“批发客户”提供。如您继续在澳大利亚境内浏览本文件,即代表您向穆迪表示您为“批发客户”或代表“批发客户”浏览本文件,您或您代表的实体均不会直接或间接向2001年公司法 (Corporations Act 2001) 第761G条所定义的“零售客户”发布本文件或其内容。穆迪信用评级是针对发行人债务的信用度的意见,并非对零售投资者可获 取的发行人股票证券或任何形式的证券的意见。

仅针对日本的额外条款:Moody's Japan K.K. (“MJKK”) 是 Moody's Group Japan G.K.的全资信用评级子公司,而后者由穆迪公司的全资子公司 Moody's Overseas Holdings Inc.全资所有。Moody's SF Japan K.K. (“MSFJ”) 是 MJKK 的全资信用评级子公司。MSFJ不属于美国全国认定的评级组织 (“NRSRO”) 。因此,MSFJ授予的信用评级是非NRSRO信用评级。非 NRSRO信用评级由非NRSRO的实体授予,因而受评债务无资格享受美国法律项下的某些待遇。MJKK和MSFJ是日本金融服务厅注册的信用评级机构,其注册号分别为FSA Commissioner (Ratings) 2号和3号。

MJKK或MSFJ (视情形而定) 谨此披露:多数MJKK或MSFJ (视情形而定) 评级的债务证券 (包括公司债和市政债、债券、票据和商业票据) 和优先股的发行人,在授予任何信用评级之前已同意向MJKK或MSFJ (视情形而定) 支付 125,000 日元至约 550,000,000 日元不等的信用评级意见和服务费用。

MJKK 和 MSFJ 亦执行相关政策及程序,以遵守日本监管要求。